Lors du 2è tour des élections présidentielles du 24 novembre 2024, l’Uruguay a basculé à gauche. Le président élu Yamandú Orsi a pris ses fonctions le 1er mars. C’est un proche de José Mujica, le charismatique « président-ancien guérillero », en poste de 2010 à 2015. En 2025, le Frente Amplio (union des partis de gauche) disposera d’une majorité absolue au Sénat et d’une majorité relative, à deux sièges de la majorité absolue, à l’Assemblée nationale. Après cinq ans de gouvernement par une coalition de droite alliée à l’extrême droite, qui ont vu se succéder des reculs concernant des droits sociaux acquis en quinze ans de gouvernements progressistes (2005-2020), une augmentation de la pauvreté et de nombreuses affaires de corruption, l’espoir est immense et les difficultés multiples.

Elena Salgueiro, professeure agrégée à la retraite, née en Uruguay, vit à Paris depuis 1971 et fut en 1972 l’une des membres à l’origine du Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Uruguay (CDPPU). Elle fait partie de l’association ¿Dónde están ? créée à Paris en 1997 et dont elle a été la présidente de 2018 à 2023, qui soutient les familles des disparu-es et réclame vérité et justice pour tous les crimes commis par la dictature en Uruguay (1973-1985). Elle a souhaité évoquer pour le think tank le passé récent de ce pays et le rôle de la solidarité internationale, depuis la France en particulier, pour dénoncer les atrocités commises par la dictature en Uruguay et condamner l’impunité dont bénéficie encore la majorité des criminels.

Comment l’Uruguay, une démocratie sociale, prospère et francophile, a pu glisser vers la dictature qui s’est installée en 1973 ?

Ce petit pays d’Amérique du Sud, situé entre le Brésil et l’Argentine, a longtemps été une « démocratie modèle ». Pendant la première moitié du XXè siècle, la relative prospérité permise par les cours élevés au niveau mondial de la viande et de la laine, principales richesses du pays, s’est accompagnée de mesures de redistribution économique, d’un État fort et d’une politique sociale avancée pour l’époque. Ainsi, l’Uruguay décide en 1907 l’abolition de la peine de mort et il est en 1913 le premier pays du continent à adopter le divorce sur demande de la femme. En 1938, le droit de vote est accordé aux femmes. En 1915, la journée de travail de 8h est imposée et en 1919 la retraite à 60 ans après 30 ans de travail pour les salariés du privé (dès 1904 pour les fonctionnaires, 1943 pour les travailleurs ruraux) est mis en place. L’attention portée à l’enseignement public permet d’atteindre dans les années 1960 le plus faible taux d’analphabétisme du continent. La création artistique uruguayenne, en littérature, théâtre, arts plastiques, rayonne.

Par ailleurs, la « Suisse d’Amérique Latine », comme est traditionnellement surnommé le pays, était très francophile. Dans ce pays dont la population est formée à 88% de descendants non métissés d’immigrants européens, surtout espagnols et italiens, moins de 15% des habitants actuels ont des origines françaises. Cependant, au XIXe siècle, dans les premières décennies après l’indépendance de l’Uruguay proclamée en 1825, une vague très importante d’immigration française est arrivée. Dans le jeune pays d’alors, les idées des Lumières, les droits humains, le code Napoléon et plus généralement la culture et la langue françaises ont tout de suite occupé une place importante chez les élites urbaines. Des établissements scolaires francophones se sont créés dès le milieu du XIXè siècle et le Lycée Français de Montevideo a été le premier fondé en dehors des anciennes colonies françaises, en 1922. Ce fort attachement à la France et à ce qu’elle pouvait représenter comme valeurs supposées s’est maintenu longtemps. Pour preuve, le français était la première langue obligatoire enseignée dans le secondaire et le peuple uruguayen a réservé à De Gaulle un accueil « délirant » lors de sa visite en 1964.

Dès 1955, la situation économique et sociale de l’Uruguay se dégrade. L’effondrement des cours de la viande et de la laine, à la fin de la Seconde Guerre mondiale puis de la guerre de Corée, a des conséquences économiques catastrophiques pour le pays. Le niveau des exportations diminue de 43% entre 1955 et 1959. Le système basé sur la redistribution n’est plus viable. L’inflation s’envole, le niveau de vie chute violemment, le chômage augmente, les grèves et conflits syndicaux se multiplient. Un groupe de guérilla urbaine d’extrême gauche, le MLN Tupamaros mène à partir de 1965 des actions armées destinées à soutenir des revendications syndicales, distribuer des denrées à des populations défavorisées et dénoncer la corruption.

Fin 1967, suite au décès du président Gestido élu l’année précédente, son vice-président Jorge Pacheco Areco assume la présidence et installe un système autoritaire, violent et très conservateur qui défend âprement les intérêts du capitalisme. Il instaure dès juin 1968 un « état de siège » qui limite toutes les libertés civiques. Il réprime brutalement les mouvements sociaux, interdit des partis politiques de gauche, ferme des journaux d’opposition, prend des mesures économiques rudes comme le gel des salaires. Les manifestations ouvrières et étudiantes sont violemment réprimées et la police fait une première victime, l’étudiant communiste Liber Arce, tué d’une balle dans le dos le 14 août 1968. Les actions des Tupamaros deviennent plus ambitieuses et leurs objectifs révolutionnaires, plus populaires. Des escadrons de la mort enlèvent et assassinent des militants. La répression se durcit et la torture se généralise. Les États-Unis qui cherchent à protéger leur chasse gardée économique en Amérique Latine envoient des instructeurs et forment les cadres militaires à la « doctrine de sécurité nationale » à l’École des Amériques, au Panama. Un de ces instructeurs chargé d’enseigner la torture, l’agent de la CIA Dan Mitrione est enlevé puis exécuté par les Tupamaros en août 1970.

Pour les élections de 1971, un front uni de la gauche (Frente Amplio) se constitue pour la première fois. Suite à un scrutin entaché de fraude, c’est le dauphin du président Pacheco, Juan María Bordaberry qui commence son mandat le 1er mars suivant. Il poursuit l’œuvre de son prédécesseur, instaure très vite « l’état de guerre » et confie la répression aux forces armées. Le processus conduisant à la dictature, engagé en 1968, s’accélère. Le MLN des Tupamaros est rapidement décimé, la répression devient de plus en plus impitoyable et s’étend à tous les opposants, parti communiste en particulier, mais aussi à quiconque exprime une résistance. Le 27 juin 1973, le Parlement est dissous. Une grève générale massive de 15 jours est déclenchée par la centrale syndicale unique CNT, mais elle ne suffira pas. Le président Bordaberry reste en place et gouvernera avec les militaires jusqu’à sa destitution en juin 1976. Le pouvoir sera alors entre les mains des forces armées jusqu’en 1985.

La dictature uruguayenne comme les autres dictatures réunies à partir de 1975 par le sinistre Plan Condor grâce auquel leurs forces répressives collaboraient (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay) applique la doctrine ultra-répressive de « sécurité nationale ». Dans ce pays de 3 millions d’habitants, on compte entre 7 000 et 10 000 prisonniers politiques, systématiquement et sauvagement torturés, environ 200 assassinats politiques, 197 disparitions forcées, 13 enfants volés. Éducation, culture, information, sont strictement contrôlées, les activités syndicales et politiques, interdites. Les arrestations arbitraires sont généralisées. 380 000 personnes sont contraintes à l’exil. La terreur est un mode de gouvernement : c’est le terrorisme d’État. Il permet d’imposer aux salariés une baisse drastique de leurs revenus et un détricotage complet des acquis sociaux, au bénéfice des classes dominantes et d’une idéologie ultra-réactionnaire. Il faudra attendre 2005 et la première victoire électorale du Frente Amplio pour que l’Uruguay retrouve en partie « l’État providence » qui était le sien avant le terrorisme d’État.

Pour en revenir à la francophilie, le remplacement du français comme première langue obligatoire dans l’enseignement, par l’anglais, la « langue des maîtres » états-uniens, fut l’une des premières mesures prises par la dictature en 1973.

La solidarité en France avec la résistance à la dictature dans les années 1970 et 1980

Le premier collectif à dénoncer en Europe la dérive que subissait la démocratie en Uruguay a été le Comité de Défense des Prisonniers Politiques en Uruguay (CDPPU) créé à Paris en avril 1972, plus d’un an avant le coup d’État.Il a travaillé jusqu’à la fin de la dictature en 1985.Il a été créé par un petit groupe de personnes très motivées et portées par un sentiment d’urgence : Français, Uruguayens et Franco-uruguayens. Son président était Alain Labrousse qui avait vécu en Uruguay de 1965 à 1969 et publié en France un livre sur les Tupamaros en 1971. La plupart des membres du noyau initial étaient sympathisants du MLN, Tupamaros, qui était la cible principale de la répression à ce moment-là, mais le soutien était dirigé à « tous ceux qui luttent ». Les premiers membres du Comité ont été rapidement rejoint-es par d’autres Uruguayen-nes et aussi par beaucoup de Français ou d’autres nationalités. En cette période post-1968 marquée par la guerre du Viêt-Nam et les luttes armées en Amérique Latine, la solidarité internationale était une solidarité politique : la lutte était la même aux quatre coins du monde. Les Uruguayens du CDPPU étaient plutôt discrets compte tenu des risques courus par leurs familles restées au pays.

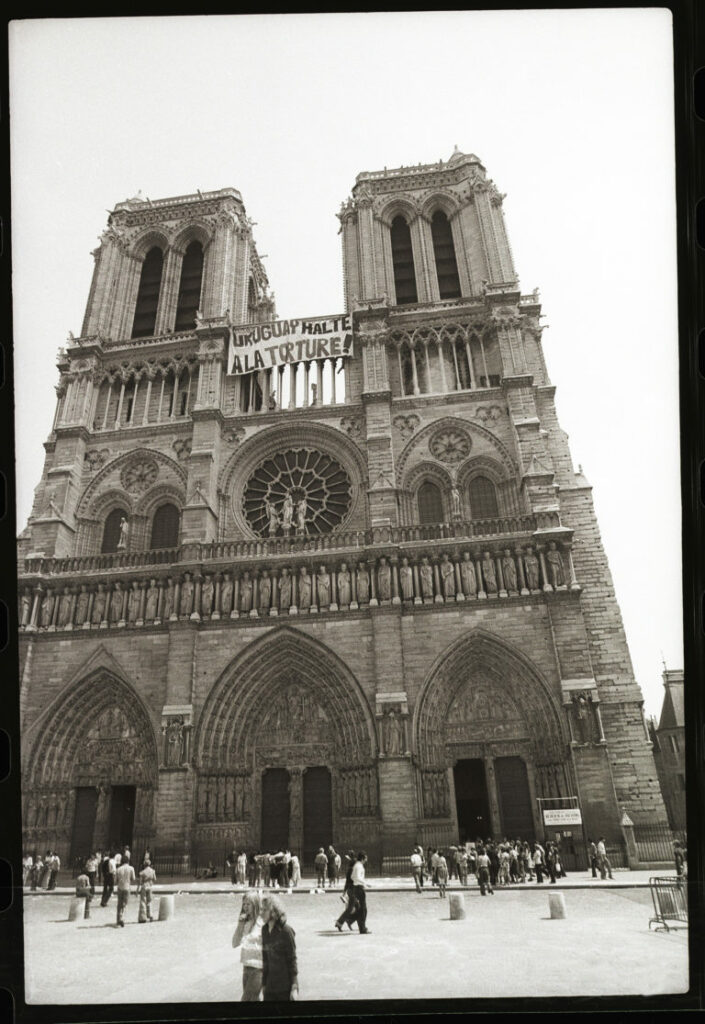

La tâche principale du CDPPU était d’informer sur la situation en Uruguay, afin d’encourager la solidarité, motiver des interventions du gouvernement ou d’autres institutions françaises et appuyer des missions sur place pour dénoncer la torture, les conditions de détention et toutes les atteintes aux droits humains. La défense des « otages » tupamaros détenus dans des conditions particulièrement inhumaines et dont José Mujica faisait partie, a été une des consignes. Le CDPPU cherchait à toucher l’opinion grâce à des médias, des organisations politiques, syndicales, humanitaires (Amnesty International, FIDH, LDH…), en organisant des conférences de presse ainsi que des expositions, des concerts, des projections. Parmi les activités spectaculaires, dont l’écho est arrivé en Uruguay, il y a eu par exemple la pose d’une banderole : « Uruguay halte à la torture » sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris en mai 1976 et une grève de la faim menée par quatre militants du comité en juin de la même année. Le comité publiait régulièrement un bulletin d’informations dont le premier date d’octobre 1972 et qui a connu 155 numéros jusqu’à la fin de la dictature. Des « intellectuels de gauche » français : Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, François Maspéro, Pierre Vidal-Naquet, Claude Bourdet…, sollicités, ont généreusement donné leur caution morale. Le CDPPU a aussi soutenu, à partir de 1973, la création de collectifs francophones similaires à Bruxelles et à Genève.

Le coup d’État au Chili contre Allende en septembre 1973 provoque une très grande émotion et la France accueille environ 15 000 réfugiés chiliens. Des réfugiés politiques uruguayens, expulsés à leur sortie de prison, ayant fui le coup d’État de juin 1973 ou passés par le Chili arrivent aussi en France. Le CDPPU participe à leur insertion. Des réseaux de solidarité s’établissent avec les Chiliens et se renforcent avec des organisations françaises : la Cimade, l’ACAT, France Terre d’Asile, l’OFPRA, qui fournissent logement, travail, formations, accompagnement pour les multiples démarches à effectuer. D’autres réfugiés uruguayens arrivent à partir de 1974 et surtout de 1976, venant d’Argentine où les disparitions forcées, avant le coup d’État du 24 mars 1976 et surtout après, se multiplient : 141 des 197 détenus disparus uruguayens ont été enlevés en Argentine. On estime entre 1 500 et 2 000 le nombre de réfugiés uruguayens en France à cette période. À partir de 1976, le CDPPU est hébergé dans le Centre International de Culture Populaire (CICP), avec d’autres collectifs latino-américains et d’ailleurs : chiliens, argentins brésiliens, boliviens,… Dès cette époque, des réfugiés uruguayens installent dans la cour du bâtiment une « Parrilla », cantine associative où la viande est grillée à la mode du Rio de la Plata et servie au bénéfice des familles des prisonniers politiques. Cette cantine existe encore presque cinquante ans plus tard.

En mars 1974, le CDPPU organise et accompagne la délégation qui dénonce la torture en Uruguay devant le Tribunal Russell II pour l’Amérique Latine, à Rome. Arrivés d’Argentine, le sénateur uruguayen Zelmar Michelini, farouche opposant de la dictature, et la jeune militante Norma Scopise, qui avait connu la torture et la prison et dont le mari a été assassiné devant ses yeux par la police, font partie des témoins. Le magistrat français Louis Joinet, un des fondateurs en 1968 du Syndicat de la Magistrature et militant des droits humains est rapporteur dans ce tribunal. C’est là qu’a commencé l’histoire de Louis Joinet avec l’Uruguay.

Louis Joinet, un magistrat français épris de justice et ami de l’Uruguay

Louis Joinet participe ensuite, entre 1974 et 1976, avec l’avocat Jean-Louis Weil, le magistrat Philippe Texier et d’autres juristes français, au nom de la FIDH, à trois missions d’enquête en Uruguay et en Argentine sur la répression et les conditions de détention des prisonniers politiques. En 1976 il retrouve à Buenos Aires Zelmar Michelini et Norma Scopise qui dénoncent toujours les violations des droits humains par la dictature. Peu de temps après la visite de Joinet, Zelmar Michelini est enlevé et apparaît assassiné deux jours plus tard, le 20 mai 1976, en même temps que le président de la chambre des députés Héctor Gutiérrez Ruiz, lui aussi réfugié à Buenos Aires. Norma Scopise, qui avait tenu à témoigner à visage découvert au Tribunal Russell de Rome en 1974 malgré les mises en garde de Joinet, est détenue en novembre 1976 et elle est toujours portée disparue. Louis Joinet ne l’a jamais oublié et c’est une des clés de son engagement sans faille contre les disparitions forcées.

Il est un des principaux artisans de la convention de l’ONU qui définit les disparitions forcées comme crimes contre l’Humanité, la « Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées », signée en 2006 et entrée en vigueur en décembre 2010. De retour à Montevideo en 2014, Louis Joinet a défilé lors de la Marche du Silence pour les disparus à côté de la fille de Norma et portant son portrait. Il a dédié à Norma son autobiographie « Mes raisons d’État » (Éditions La Découverte, 2013).

En juin 1976, Jean-Louis Weil et Louis Joinet, avec d’autres juristes français, décident de créer le Secrétariat international des juristes pour l’amnistie en Uruguay (SIJAU). Hugo Cores, dirigeant syndical uruguayen exilé en 1973 en Argentine où il fut un des confondateurs du Parit pour la Victoire du Peuple (PVP), dont beaucoup de militants ont été des victimes de disparittion forcée, venue en France en 1975, et qui était un proche de Jean-Louis Weil et du SIJAU. L’objectif de ce collectif, avec une conception plus humanitaire que politique des droits humains, était la lutte pour le rétablissement des droits démocratiques quelle que soit l’orientation politique de la victime, de gauche ou de droite. Le SIJAU a développé jusqu’à la fin de la dictature de nombreuses et importantes actions destinées à l’assistance juridique aux victimes et à la dénonciation des violations des droits humains en Uruguay auprès des organismes internationaux : Haut-Commissariat de l’ONU pour les Réfugiés, ONU, UNESCO, Organisation des États Américains (OEA) et CIDH (Cour Interaméricaine des Droits Humains), Conseil de l’Europe, Parlement Européen,….

Avec le soutien du SIJAU, un troisième collectif a été créé en 1978 à Paris par des proches de détenus-disparus uruguayens, l’Asociación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE). Ce collectif cherchait à unifier les initiatives jusque-là dispersées des familles qui cherchaient désespérément des nouvelles de leurs disparu-es. Á la fin de la dictature argentine, l’AFUDE s’est installée en 1984 à Buenos Aires, puis en 1985 en Uruguay où il a fusionné avec le collectif des Mères des disparus uruguayens fondé à Montevideo, sur le modèle d’AFUDE, en 1979. De cette union est issu le collectif historique « Madres y Familiares de Uruguayos detenidos desaparecidos » qui existe toujours et continue à réclamer vérité et justice pour les disparus.

Paris a donc été dans les années de dictature en Uruguay une plaque tournante de la dénonciation internationale et du soutien à la résistance. L’attaché militaire de l’ambassade d’Uruguay à Paris signale d’ailleurs en 1976 à sa hiérarchie le danger que représente pour le prestige du régime uruguayen le soutien dont bénéficie « la subversion » en France, comme le révèlent des archives militaires retrouvées en 2021 dans la Caserne N°5 d’Artillerie de Montevideo.

Le soutien en France à la lutte pour les disparu-es et contre l’impunité

Après leur échec au référendum en 1980, les militaires uruguayens sont contraints de négocier leur départ et des élections sont organisées en novembre 1984. En échange du retour à la démocratie et de l’amnistie des prisonniers politiques,les militaires ont obtenu l’impunité qui a pris la forme juridique en décembre 1986 de la “loi de caducité de la prétention punitive de l’État” qui empêche les poursuites des militaires et policiers pour des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Malgré deux référendums, perdus par la gauche, en 1989 et en 2009, cette loi n’a jamais pu être abrogée. En 2011, une autre loi, « interprétative », exclut les crimes contre l’Humanité de la loi d’impunité et rend enfin possible d’enquêter et d’inculper, mais le silence, les innombrables recours juridiques des militaires et les décennies écoulées ralentissent beaucoup la justice.

La lutte pour les disparus et contre l’impunité a repris de l’essor dans les années 1990, en parallèle avec le travail des mères de la Place de Mai en Argentine. Le 20 mai 1996, à l’occasion du 20è anniversaire de l’assassinat de Zelmar Michelini et d’Héctor Gutiérrez Ruiz, une 1ère et massive marche du silence est organisée par les familles des disparus à Montevideo pour réclamer vérité, justice et mémoire. Celle de 2025 sera la 30è. C’est cette année-là qu’est créée à Paris l’association ¿Dónde Están ?-Où sont-ils ? dans le but soutenir cette mobilisation des familles – et de lutte pour les droits humains -, qui sur place n’ont jamais cessé de chercher… C’était une fois de plus le premier collectif de ce genre créé en Europe. Louis Joinet l’a soutenu dès le début et jusqu’à la fin de sa vie en 2019. L’appel lancé en France a immédiatement rencontré une adhésion importante de la part des exilés uruguayens appartenant à toutes les mouvances politiques : ex MLN, communistes, gauche modérée. Les statuts de l’association loi 1901 sont déposés en juillet 1997 dans le but “sensibiliser l’opinion publique française sur le thème des détenus disparus pendant la dictature uruguayenne entre 1973 et 1985 et appuyer les familles des disparus pour toute initiative permettant de connaître leur sort”. Depuis plus de 25 ans, cette association mène des actions multiples pour soutenir la lutte en Uruguay pour les disparus et contre l’impunité. Elle réunit des anciens réfugiés uruguayens mais aussi, de plus en plus, leurs enfants et petits-enfants et des Français ou des personnes d’autres nationalités qui se sentent concernés par la défense des droits humains. Elle a une force de proposition, de réflexion et de soutien vis-à-vis des collectifs en Uruguay. En mai 2013, ¿Dónde están ? a organisé à Paris un important colloque présidé par Luis Joinet, réunissant des juristes et magistrats français et uruguayens, ainsi que des défenseurs des droits humains sur le thème du « Droit de savoir » en Uruguay.

L’association a repris en France le travail de mobilisation, d’information et d’alerte vis-à-vis des médias, des partis politiques, des syndicats, des organisations de droits humains et des organismes internationaux sur la question de l’impunité. La France reste aux yeux de beaucoup d’Uruguayens « la patrie des droits humains » et l’Europe, une référence culturelle et idéologique susceptible de contrer le poids économique écrasant des États-Unis et de la Chine. La solidarité en France vis-à-vis de l’Uruguay dans les moments difficiles est un élément significatif du lien qui unit ces deux pays. La France est un partenaire commercial important de l’Uruguay et l’enseignement du français regagne du terrain dans ce pays, le premier d’Amérique du Sud à avoir rejoint l’Organisation Internationale de la Francophonie comme membre observateur, en 2012.

Tout récemment, l’élection d’un président de gauche, Yamandu Orsi, après cinq ans au pouvoir d’une droite corrompue alliée à l’extrême droite révisionniste, a soulevé une grande joie et beaucoup d’espoir, même si les difficultés sont nombreuses. La majorité n’est pas acquise au nouveau président à la Chambre des députés, à deux sièges près, ce qui l’obligera à faire des compromis. La question de l’impunité de la majorité des responsables des violations des droits humains pendant la dictature reste ouverte, même si des assurances ont été exprimées par le Frente Amplio sur la question des disparus. Des choix économiques, sociaux, environnementaux sont à faire dans un contexte régional (relations avec le Chili, l’Argentine, le Brésil) et mondial compliqué.

Action du CDPPU le 08 mai 1976, crédits photo Juan Angel Urruzola

Un commentaire sur « Uruguay-France : une histoire de solidarité internationale »